『霊廟(The Tomb)』(H.P.ラヴクラフト著)の解説

『霊廟(The Tomb)』は、H・P・ラヴクラフトが1917年に執筆した初期の短編であり、幻想・転生・狂気・遺産といった要素を古典的ゴシック風味で描いた作品である。

本作はラヴクラフトの「夢と現実」「死者と生者の境界」という主題の萌芽をはらみつつ、のちの大作群とは異なる詩的・幻想的な筆致が特徴的である。

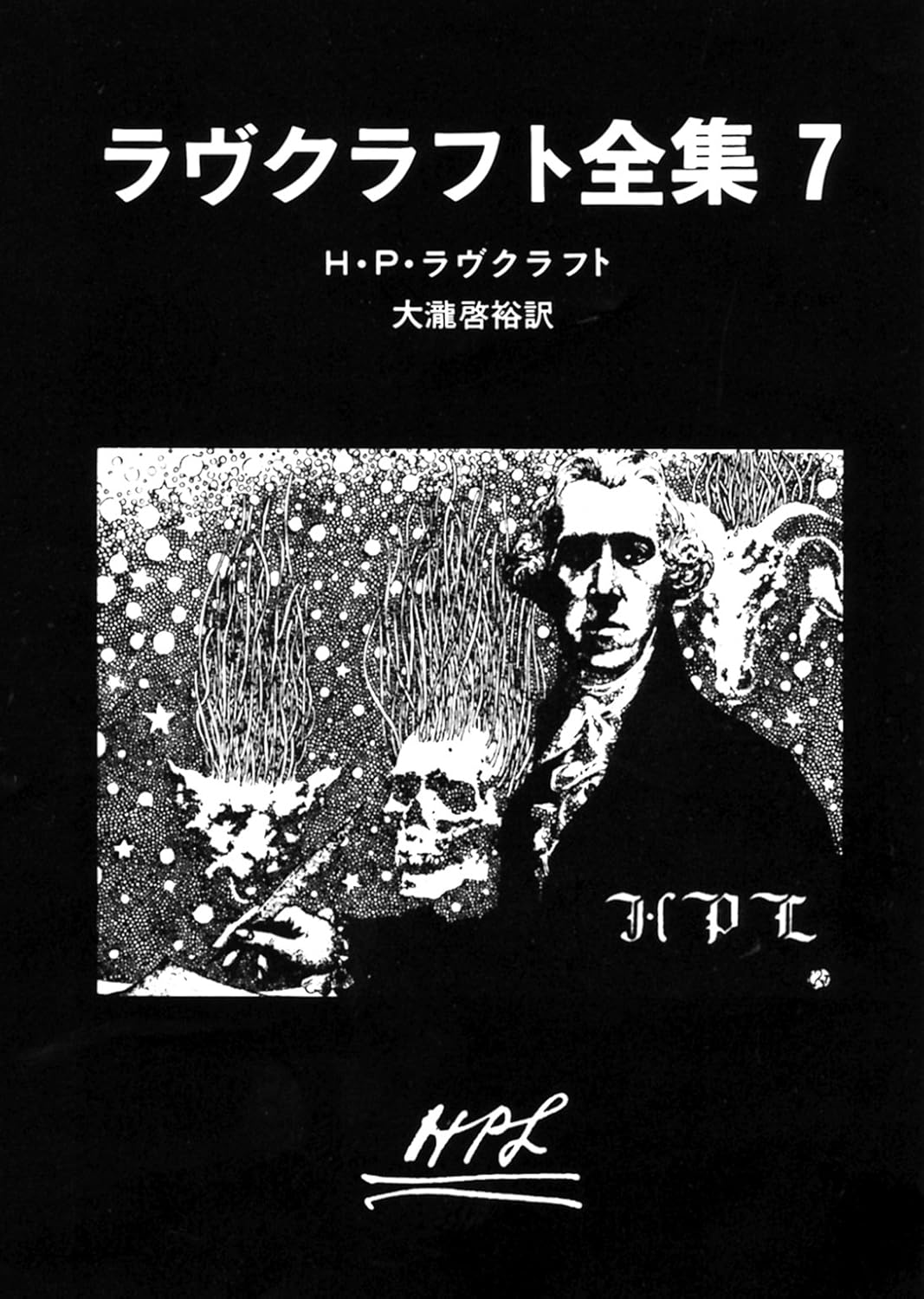

創元推理文庫の『ラヴクラフト全集7』に収録されている。

目次

注意

読者の体験を損なう可能性があるため、本解説を読む前に先に物語を読んでおくことを強く推奨する。

書籍の表紙以外に掲載しているイラストはあくまで本ブログによる創作物であり、公式に発表されているものではない点に注意して頂きたい。

物語の概要

物語は、精神病院に収容されているジェーヴァス・ダドリー(Jervas Dudley)の一人称による回想録として始まる。

彼は少年のころから空想癖が強く、孤独を愛する風変わりな性格であり、森の中を好んで一人歩くことが多かった。

そんなある日、彼は村外れの森の奥で古びた霊廟(mausoleum)を発見する。

その霊廟は、没落した貴族一族であるハイド家(Hyde)のものであり、石の扉は施錠されていて誰も入ることができなかった。

ジェーヴァスはなぜかこの霊廟に強く惹かれ、夜ごとに通い詰め、やがて棺の上で眠るようになる。

彼の夢の中には、霊廟の扉の中に入り、豪奢な古邸に暮らす自身の姿が現れ、宴や書斎、従者に囲まれた生活が繰り返し描かれるようになる。

やがて彼は霊廟の中に実際に入ったと語り始めるが、それが夢か現実かは不明瞭である。

さらに、彼の語りは転生とも思われる幻視へと変化してゆく。彼は過去にこのハイド家の屋敷で生活していた男であると確信するに至り、自分の名前さえ「ジェーヴァス・ハイド(Jervas Hyde)」であると信じるようになる。

クライマックスでは、ジェーヴァスが村人たちの目撃によって霊廟を燃やそうとしたという疑いをかけられ、精神異常者として拘束されてしまう。

しかし彼は、自分こそがハイド家の正統なる後継であり、霊廟の奥に確かに自分の名を記した棺があったと主張して、語りを終える。

登場人物

ジェーヴァス・ダドリー(Jervas Dudley)

本作の語り手であり、霊廟に取り憑かれた孤独な青年。

彼の語る内容が真実か妄想かは最後まで判然とせず、ラヴクラフト的な「狂気と超自然の曖昧な境界」に位置づけられている。

ジェーヴァス・ハイド(Jervas Hyde)

17世紀の貴族ハイド家の一員であり、語り手が転生者であると主張する存在。

実在したかどうかは不明だが、語り手の記憶の中では極めて鮮明に描かれる。

村人たち/父親

語り手が狂っていく様子を目撃し、最終的に彼を精神病院に収容する。

現実世界の判断者として機能するが、彼らの視点もまた断片的である。

地名

ハイド家の霊廟(Hyde Mausoleum)

本作の中心舞台であり、死と記憶、時間を超えた記憶の象徴として描かれる。

物理的な墓所であると同時に、語り手の夢と前世的記憶を繋ぐ装置でもある。

ハイド邸(Hyde Mansion)

語り手の夢の中に現れる壮麗な屋敷。

17世紀の宴と香煙、調度品が描写される空間であり、過去の記憶か幻想か、あるいは幽霊の世界の一部として浮かび上がる。

精神病院

語り手が収容されている現在の場所。

語り手が発狂しているのか、それとも真実を知り過ぎたがゆえの拘禁なのか、読者に判断を委ねる終着点。

解説

『霊廟』は、死者と生者の境界、記憶と転生、そして狂気と真実の交錯というラヴクラフト作品の主要テーマが早くも結実した初期の作品である。

本作はクトゥルフ神話のような巨大な宇宙的恐怖を扱ってはいないが、その代わりに内面化された恐怖と夢の真実性を中心に据えている。

特に重要なのは、語り手が語る物語の信憑性が読者にとって判断不能である点である。

彼が体験している出来事はすべて主観的視点からの語りであり、幻覚とも前世の記憶とも、あるいは真実そのものとも読める。

読者は、狂人の回想として読むこともできれば、死者の記憶に目覚めた者の証言として読むこともできる。

また、自己同一性の崩壊と再構築という主題も色濃く見られ、青年ジェーヴァスが「ダドリー」から「ハイド」へと変貌していく過程は、恐怖文学における変身譚の一種でもある。

『霊廟』は、のちの『チャールズ・デクスター・ウォードの奇怪な事件』や『戸口に現れたもの』のように、記憶・遺伝・因縁が人間にどう影響を及ぼすかというテーマの先駆けとも言える。

古典的ゴシックの雰囲気に包まれつつ、ラヴクラフト独自の「恐怖は内側から来る」という信念を、確かに示した作品である。